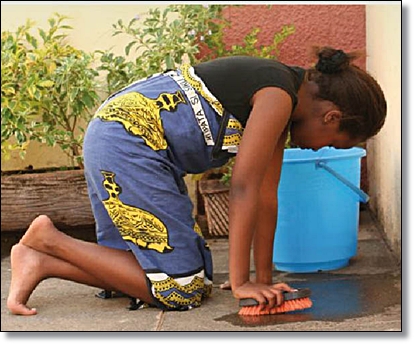

Poucas coisas, no Brasil, são ao mesmo tempo tão exóticas e familiares aos nossos olhos como a instituição da empregada doméstica. Ao longo de nossa história, a mão-de-obra dessa instituição singularmente brasileira, composta esmagadoramente por mulheres, recebeu diversos nomes: mucama, criada, serva, empregada, doméstica e, hoje, para os mais ascéticos, “secretária do lar”. Ou, simplesmente, sem maiores cerimônias, a “pessoa que trabalha lá casa”. Afinal, ao que parece, para alguns a casa não é um lugar de labor aos seus moradores legítimos, nem aquela uma pessoa que precisa de um nome, pessoal ou de sua ocupação. Ela é só um corpo, dotado de energia e força bruta, e disposto a realizar o trabalho rudimentar e “sujo” que a “gente de família” não quer, nem precisa.

A familiaridade com a empregada doméstica choca-se com o exotismo, para não dizer indiferença, que prestamos aos aspectos perversos dessa relação e instituição.

Não seria exagero afirmar que a instituição da empregada doméstica é uma síntese perversa da formação social do Brasil. Ela condensa, num mesmo espaço e sociabilidade, alguns dos mais nefastos e persistentes traços da sociedade brasileira: a herança escravista, a desigualdade social e a desqualificação da labuta corporal, muscular, física.

O espaço social do trabalho da empregada doméstica pode ser visto como o lugar por excelência da desigualdade. Nele, encontramos, a fusão das diversas opressões, desigualdades e discriminações sociais que caracterizam a sociedade brasileira. As hierarquias e preconceitos de gênero, raça, classe e, no caso dos grandes centros, de origem geográfica (migrantes nordestinos, nortistas), se sobrepõem entre si e se fazem sentir visceralmente neste posto de trabalho e nas relações sociais estabelecidas entre empregadas e patroas dentro dos lares.

Como se não bastasse o peso e a coação desses marcadores estigmatizantes de inferiorização social, o labor das empregadas domésticas é ainda compreendido como uma espécie de trabalho realizado, em grande medida, “por amor” e “afeto” à família dos patrões. Esta confusão entre um serviço profissional prestado e afeto, resumida na hipócrita fórmula do “é como se fosse da família” não só exprime a persistência do ambiente senhorial e suas relações personalizadas e supostamente cordiais. Ela funciona, com efeito, como um estratagema sutil para aviltar direitos e obrigações trabalhistas às trabalhadoras domésticas. Portanto, mesmo a afetividade pode, por vezes, ser perversa, de acordo com as relações e ideologia em que ela ajuda a legitimar.

É bem verdade que mudanças significativas estão ocorrendo, em razão das transformações sociais da última década e da luta das trabalhadoras domésticas, como apontam diversas pesquisas. O número de empregadas que dormem no trabalho declinou ao passo que o de mensalistas e diaristas subiu. Há quem observe, inclusive, que se trata de uma profissão em vias de extinção. No entanto, o número de trabalhadores domésticos segue bastante significativo, conforme o Pnad de 2009, estes somam mais de sete milhões de pessoas. Nada menos do que 7,8% do contingente populacional economicamente ativo no país. Os famigerados “quartos” de empregada, na verdade, quase-celas escondidas nos confins da casa ou do apartamento, já não são itens obrigatórios numa construção, como eram décadas atrás. Apesar da ainda gritante precarização e parca regulamentação, tímidas conquistas em favor desta última foram obtidas; carteira assinada, salário mínimo fixado em lei, 13º, transporte, férias, entre outras.

É bem verdade que mudanças significativas estão ocorrendo, em razão das transformações sociais da última década e da luta das trabalhadoras domésticas, como apontam diversas pesquisas. O número de empregadas que dormem no trabalho declinou ao passo que o de mensalistas e diaristas subiu. Há quem observe, inclusive, que se trata de uma profissão em vias de extinção. No entanto, o número de trabalhadores domésticos segue bastante significativo, conforme o Pnad de 2009, estes somam mais de sete milhões de pessoas. Nada menos do que 7,8% do contingente populacional economicamente ativo no país. Os famigerados “quartos” de empregada, na verdade, quase-celas escondidas nos confins da casa ou do apartamento, já não são itens obrigatórios numa construção, como eram décadas atrás. Apesar da ainda gritante precarização e parca regulamentação, tímidas conquistas em favor desta última foram obtidas; carteira assinada, salário mínimo fixado em lei, 13º, transporte, férias, entre outras.

Aliás, além de novelas e músicas, há, hoje, concursos de beleza para “mais bela empregada doméstica” – obviamente, a patroa abocanha parte do prêmio, pois, na mentalidade escravista ainda vigente, “a senhora” se pretende dona, até mesmo, da beleza e dos genes de sua empregada.

A despeito destas e outras mudanças, que podem nos levar a crer, ingenuamente, numa maior aceitação social e reconhecimento das empregadas domésticas, o plano das relações sociais dentro do ambiente privado entre patrões e empregados permanece, em muitos casos, marcado por um padrão de sociabilidade hierárquica, opressiva e degradante. As denúncias contra às patroas não se resumem ao descumprimento da legislação trabalhista. Elas envolvem, ainda que em menor número e frequência, acusações de assédio moral e de exposição à situações humilhantes e vexatórias.

Nesses dias, tomei conhecimento de um relato estarrecedor. Na casa de um conhecido, foi-me dito que uma antiga empregada era tratada como um “cidadão de segunda classe”. Assumia as mais diversas responsabilidades. Os empregadores não se contentavam apenas em tê-la como os braços e as pernas da casa, servindo até ao cachorro e suas necessidades de passeios vespertinos. A empregada era, também, a agenda ambulante da família. Cabia-lhe lembrar e controlar as datas de compromissos, pagamentos de conta e os itens prediletos dos residentes em falta na casa para compra. Porém, mesmo sendo um verdadeiro sustentáculo físico da vida e da rotina familiar daquela casa, isto não lhe garantia o direito de ser percebida ou perceber-se como igual em relação aqueles que ela tanto auxiliava.

A distância social, o seu “lugar”, era, claramente, definido pelos patrões, de sorte a evitar a ideia segunda a qual ela pudesse ousar pensar em se “misturar” com “os da casa”. Assim, pratos, talheres, produtos de higiene – sempre de marcas genéricas – e, inclusive, sua alimentação, eram diferenciados e separados do uso do restante da “gente de família”, do pessoal da “casa”. Almoçava no quartinho, separada, longe da mesa, e das pessoas, e junto aos entulhos, à tábua de passar e aos pneus de carro com quem dividia o dito “quarto”.

Como vemos nesse relato, em muitas “casas respeitáveis”, as empregadas são tratadas como subgente e subcidadãos. Muito embora, os ditos moradores legítimos se indignem diante do “ataque” das políticas de cotas ao princípio da igualdade. Elas são mantidas nesta condição para servir, a baixa custo e com trabalho sujo e árduo, às necessidades sem as quais, se não satisfeitas com o trabalho de outrem, os privilégios e virtudes das classes médias e alta brasileiras não seriam possível de serem gozados e praticados como tais. Eis aí, parte da verdade objetiva cruel do trabalho doméstico, ele funciona como o caução para privilégios dos que dele podem, por razões econômicas ou culturais (gênero), se abster.

No caso das empregadas, isso quer dizer que o seu labor permite aos indivíduos de classe média a apropriação de um recurso decisivo e essencial na competição social; o tempo. Ao se livrar das tarefas domésticas básicas e “indesejáveis”, as classes médias ganham “tempo”. Este, por sua vez, pode ser reinvestido em trabalho produtivo, estudo, preparação, lazer, etc., fora da casa, em busca da realização de seus mais diversos projetos pessoais. As condições que garantem a desigualdade de condições de apropriação do tempo é um dos aspectos chaves para entender a reprodução da desigualdade social e os índices de “sucesso e fracasso” na vida escolar e profissional.

A histeria das classe médias contra o aumento das reivindicações e contra o declínio do número de pessoas dispostas a aceitar este trabalho de sobrevivência, não passa do medo destas de se verem obrigadas a “sujar as mãos”. E, assim, se quiserem manter os seus privilégios e virtudes sociais de tempo livre e fruição, ter de suar, também, em sua própria casa, e não apenas fora.