Por: Leo Ventura

Quando a AIDS surgiu, no início dos anos 1980, foi como um grande fantasma, uma nuvem espessa de medo e de culpa, cobrindo a todos, penetrando os poros dos corpos, dos gestos, afetos.

Não se respirava o mesmo ar de um soro positivo: equipes de TV se recusavam a receber doentes no estúdio, enfermeiros preferiam pedir demissão a terem que tocar seus corpos doentes, e se algum portador, acusado de crime, ia a julgamento, logo a sala de audiências era esvaziada, restando apenas os membros do tribunal, devidamente blindados por máscaras cirúrgicas. Aqueles que decidiam assumir a doença (ou não conseguiam escondê-la) eram despejados, demitidos, exilados de qualquer convívio.

/https%3A%2F%2Fblueprint-api-production.s3.amazonaws.com%2Fuploads%2Fcard%2Fimage%2F260573%2Fca7766fc39874766b30995dc0df57ea3.jpg)

Em pouco menos de uma década, o nome “AIDS” se tornou um repositório de todo ódio, repulsa, terror: na França, quando a Frente Nacional já era o partido neo-fascista mais influente da Europa ocidental, seu líder Jean-Marie Le Pen chegou a chamar seus adversários políticos de “os aidéticos”, e um escritor da chamada Nova Direita europeia acusou alunos grevistas de estarem sofrendo de “AIDS mental”. Até um vírus de computador, havendo destruído considerável parte dos dados de uma universidade na Pensilvânia, foi batizado “pc AIDS”. (Aliás, muito da utilização do termo “vírus” no campo da informática se deve àqueles anos de publicidade do HIV.)

Mas sem dúvida o grande alvo foi as pessoas LGBT’s. Não se encontraria nos jornais uma notícia sobre a doença que não trouxesse o termo “gay” ou “homossexual”, como um e outro fosse o mesmo “mal”. Em 1983, quando apenas havia suspeitas sobre o contágio via transfusão sanguínea, o governo da Suécia expediu 100 mil cartas, para doadores do sexo masculino, de “sexualidade subversiva”, simplesmente pedindo que deixassem de doar sangue. O “câncer-gay”, a “peste rosa”: a AIDS seria o muro contra os homossexuais com o qual muitos sonhavam.

Não se respirava o mesmo ar de um soro positivo

Os segmentos reacionários que haviam assistido (e renegado) a revolução afetiva dos anos 1960 e 70, de luta anticolonialista, de emergência dos movimentos black power, feminista, uma era de liberação do sexo, das multiplicidades do amor, encontraram com a AIDS a revanche perfeita, o motivo para culpá-los, e voltar a encarcerá-los todos.

Mas, como acontece com toda moléstia, depois de melhor conhecida, ela se tornou apenas mais uma doença. Descobriu-se que o sangue hétero e branco também adoece. E que, com a dose certa de remédios, ela já não é mais “tão fatal assim”. E eis que hoje a AIDS já não basta como “terror dos gays”. E quando os muros imaginários caem, os de verdade começam a ser erguidos.

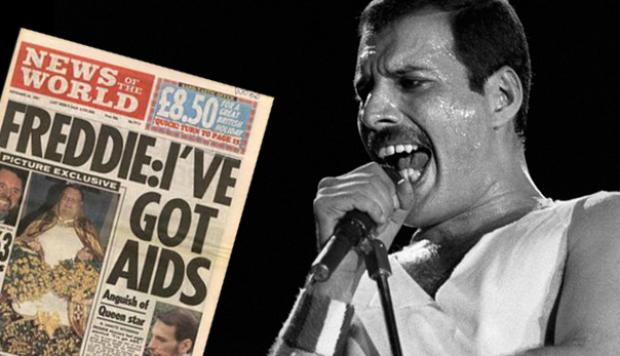

Esta deveria ser a resenha um filme, Bohemian Rhapsody, em exibição nos cinemas brasileiros desde o dia 1º deste mês, e que conta a história da ascenção de Freddie Mercury e da banda Queen. Mas se tornou um texto sobre a vida. Pois o maior talento de Freddie foi mostrar que contra alguns tipos de vírus – e o fascismo é um deles – a música, a poesia, o amor, ainda são o melhor antídoto. E se a vida nos mostra sua face mais cruel, é quando devemos abraçá-la com mais força.

Se o filme de Bryan Singer nos dá a sensação de ser banda e público, ao mesmo tempo, é para mostrar que a música, como a vida, não escolhe entre um e outro. Mas acontece bem ali, no fora-de-nós, na flor de nossas diferenças.

Na Malásia, o filme sofreu um corte de 24 minutos pela censura, e no Brasil, há relatos de que as cenas de homoafetividade exibidas em Bohemian Rapsody foram vaiadas em alguns cinemas aos gritos de “Bolsonaro!”. Isto mostra que um novo vírus já está entre nós. Cientistas poderiam nomeá-lo, aqui, de B17. Mas a forma como age é a mesma, matando na vida o que ela tem de melhor: seu dna para o Outro, suas promessas de diversidade.

Esses são tempos de fascismo. Mas por isso mesmo – e mais do que nunca – são tempos de música.

Resis(can)tamos!

Leo Ventura é músico, poeta e historiador.