Para Vislei Gonçalves

Foi há mais ou menos dezessete anos. Era um dia de sábado. A crônica havia saído em uma edição do extinto O Poti. Eu estava ali, encerrado em um cubículo, dentro de um elevador que dava para o portão principal. Trabalhava na portaria de uma faculdade particular e – mesmo desarmado – tomava conta de todo um prédio, que ainda incluía computadores, laboratórios de todos os tipos e peças anatômicas orgânicas. Não havia expediente acadêmico aos sábados à noite, então aproveitava para ler todos os jornais que a faculdade possuía a assinatura, e que chegavam à portaria, já que eu estava só, e os cadáveres – as peças; permaneceriam submersas em seus tanques. Mudas.

Foi há mais ou menos dezessete anos. Era um dia de sábado. A crônica havia saído em uma edição do extinto O Poti. Eu estava ali, encerrado em um cubículo, dentro de um elevador que dava para o portão principal. Trabalhava na portaria de uma faculdade particular e – mesmo desarmado – tomava conta de todo um prédio, que ainda incluía computadores, laboratórios de todos os tipos e peças anatômicas orgânicas. Não havia expediente acadêmico aos sábados à noite, então aproveitava para ler todos os jornais que a faculdade possuía a assinatura, e que chegavam à portaria, já que eu estava só, e os cadáveres – as peças; permaneceriam submersas em seus tanques. Mudas.

O nome da crônica era “Cartas que te quero cartas”, do jornalista Osair Vasconcelos. Nela, com certo saudosismo e desalento, o autor apontava o fim de um dos mais antigos modelos de românticos de comunicação, A Carta, com o surgimento do vírus Antraz (ou Anthrax), usado como arma biológica pelo Talibã.

Diferentemente do que Osair profetizou à época, A Carta saiu vencedora e nunca mais se ouviu falar na mídia de algo relacionado ao carbúnculo, salvo a banda Nova Yorquina de trash metal, de mesmo nome, e que no período ficou constrangida com a associação bizarra.

A Carta só começaria a ver sua derrocada, seu modelo relegado ao canto na história, com o nascimento do e-mail, a ascensão das redes sociais, e, mais recentemente (?), o fenômeno WhatsApp.

Difícil imaginar todo o lirismo pungente em que Oscar Wilde escreveu para o seu amado Bosie, sob as lágrimas derramadas nas folhas de papel atrás dos muros de Reading ou a famosa troca de correspondências entre os poetas Rainer Maria Rilke e Franz Kappus; tudo isso digitado com a supressão de substantivos, verbos, adjetivos.

Em uma Carta há tempo (ou havia) para sermos reflexivos, cuidadosos em cada letra, e por isso, mais profundos. Tempo para nos acomodarmos ao banco- como um concertista passando em revista a sua pauta, depois de revisado todo o programa, suspira.

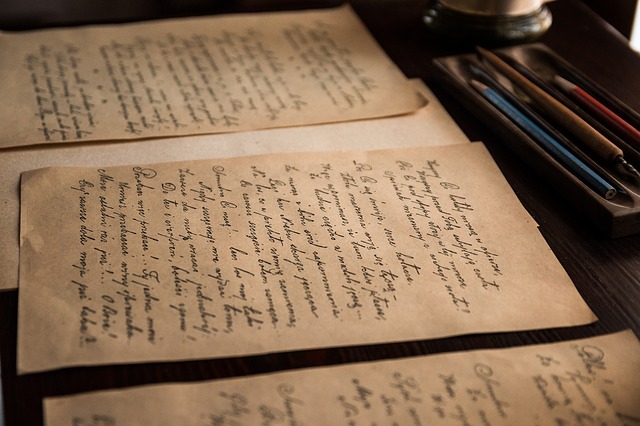

Algumas Cartas poderiam levar até um pouco de perfume ao ser amado; o fio de um cabelo caído ali por descuido. O tremor em cada letra pela emoção, ou a inabilidade do desenho na forma cursiva, denunciando a instrução humilde de quem sabe escrever pouco mais do que o próprio nome, mas que mesmo assim, desfilava seus garranchos com orgulho.

E mesmo as que ainda estavam guardadas há muito tempo em velhos baús, já quase esquecidas, podiam ser acariciadas com a ponta dos dedos, ou das luvas, percorrendo lhes cada linha, admirados com a folha enrugada, com a ação da atmosfera, que lhe conferiu um ar amarelo de “dignidade”, ao mesmo tempo em que pensávamos: Parece que foi ontem…

E as Cartas ilustres, dignas de objeto de estudo, ou adoração. Memorabílias que definiram certos rumos ou acontecimentos na história, protegidas geralmente por vidros e sistemas de seguranças-a exemplo das missivas de Freud e Jung, expostas num museu de Zurique, relatando ao público curioso desde os primeiros anos da amizade entre os dois gigantes da psicanálise ao rompimento definitivo ou como os ataques descritos à mão, de um Lennon magoado e furioso, a Paul McCartney, arrematada por milhões de dólares.

Lembro-me de quando ainda garoto escrevia carta ditadas pela minha mãe para a parentela – Ela não sabia escrever- Com meio pai passando para lá e para cá, e vez por outra, vociferando qualquer coisa do tipo sobre meus ombros “Você não deve repetir a mesma palavra!” ou, “Resuma tudo o que você quer dizer!” e mesmo assim, quase sem querer, ensinava-me um pouco do que eram os rudimentos da técnica de comunicação.

É difícil de imaginar tudo isso na era da “informação”, porque, entre os toques nervosos em tablets e smartphones apenas informamos; estamos sempre enviando mensagens enquanto fazemos outras coisas. (Bem, acho que você certamente já teve a experiência de conversar com alguém enquanto essa pessoa lhe acena positivamente com a cabeça e responde um “Zap”).

E aqui, apesar de não ser um bruxo, lanço também minha profecia, minha visão do futuro:

Haverá o dia, em que as máquinas irão criar a transferência de consciência, o implante de falsas memórias, mas sensação física do primeiro toque, do primeiro cheiro, dessa sinestesia geradora do mundo, não – por mais que a experiência da “leitura” e da “escrita” também nos transporte além de nosso ambiente físico-corpóreo, como um link– porque quando lançamos os dedos ou o olhar sobre a superfície de qualquer coisa, a fim de ler, de nos comunicarmos, há ali também qualquer coisa de fetiche, de sedução. Como o hábito de fumar, que não apenas está relacionado simplesmente ao trago, ao gosto da nicotina, mas a sensação do dedo rolando a roldana contra a pedra de pederneira, a chama que sobe sob o gás propano.

No fim, é a velha ilusão do tempo em que a hiperconectividade nos coloca agora. A sensação de estarmos indo lento demais num piscar de luzes, de sins e de nãos, a velocidades cada vez mais rápidas, e por isso, frustrados, achando-nos out, nos entupimos de Lexotan e vemos o romantismo como coisa do passado.